農園であり、劇場である「ブルーベリーガーデン黒岩」の物語

長野県小諸市の広々とした水田が広がる場所に立地する「ブルーベリーガーデン黒岩」(以下、BBG)。畑に隣接する直売所の奥には、移動サーカスが設置する巨大テントのようなスペースが広がっています。農園資材のビニールシートを柱や壁に貼り、3年ほどかけて作り上げたというこの場所を拠点に活動しているのが劇団「わかち座」です。

さまざまな表現を制作する場と活動する人のつながりを創造することを目的に、農作物もアート作品も生み出す「畑」。BBGを運営する傍ら、「わかち座」を立ち上げた黒岩力也さん、司白身さん夫妻は、この場所をそう言います。生活や地域と表現活動が両立・共存する道を模索しているというお二人にお話を伺いました。

2024年5月19日、日曜日の昼下がり。BBGに、およそ20人ほどの老若男女が集まりました。地元である東信地域からはもちろん、名古屋や静岡から来たという方も。もちろんブルーベリー狩りに……ではありません。

直売所の奥に広がる巨大テントのような「破戒劇場」(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)

直売所の奥に広がる巨大テントのような「破戒劇場」(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)巨大テントに集まったメンバーにむけてマイクを握ったのは、振付家・ダンサーの鈴木ユキオさん。集まったひとたちの目当ては「コンテンポラリーダンス」のワークショップです。

目にしたのは、その日初めて会った者同士で影武者のように動きを重ねたり、空間をめいっぱいつかって大胆に転げ回ったりという、なんとも不思議な光景でした。

左から2人目が鈴木ユキオさん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)

左から2人目が鈴木ユキオさん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)なぜ、田舎のブルーベリー農園で世界的なダンサーがワークショップをすることになったのでしょうか。お二人の演劇との出会いから、振り返ります。

コミュニケーション手段としての「演劇」

1971(昭和46)年、農業を営むご両親のもとに生まれた黒岩さんは、子どもの頃から他人と話をするのが得意ではありませんでした。叔父の影響で音楽好きになり、レコードとSF小説を好む静かな少年時代を過ごします。

演劇に出会ったのは、高校を卒業し、地元で就職してからのこと。高校時代の友人から長野市にある芸能養成所に誘われ、なんとなくやってみようと思った黒岩さんは、働きながら月に1回ほど養成所に通い始めました。

自分がやりたいことをなかなか認めてもらえなかったと振り返る黒岩さん

自分がやりたいことをなかなか認めてもらえなかったと振り返る黒岩さんある時、時代劇の一場面を1人ずつ演じる機会があり、みんなの演技を見ているうちに「みんな(演技を)やりたくてここにきているはずなのに、なんでもっと思い切ってやらないんだろう」と急に腹がたったといいます。普段物静かで目立たないタイプだった黒岩さんが大げさに演技をすると、講師陣から「面白い」と褒められました。このとき「演技って面白い」と感じます。それまで黒岩さんは、両親や学校と自分が本当にやりたいことがかみ合わずに自信をなくしていましたが、1年ほどで養成所を卒業したあとも、地元で演劇を続けたいと模索しました。

こうして見つけたのが、佐久市の劇団「木炭自転車(すみちゃり)」でした。最初は大道具などの裏方スタッフとして参加しましたが、「男性が少ないから」と頼まれて出演することになります。初めて本格的に台本の読み合わせを経験し、「音声という単純なものだけで物語がイメージできた」ことに驚き、演劇の伝える力を感じました。

それまでは他人とのコミュニケーションが苦手だった黒岩さんですが、「役割があると場に入れる」ことに居心地の良さを感じ、演劇にのめり込んでいきます。「すみちゃり」として公民館などで小公演を重ねていきました。

「ダメでいい」場所が演劇だった

司さんは、転勤族の父親の都合で小学2年生のときに埼玉から佐久市に引っ越してきました。当時転校生が少なかった小学校で、都会からきた司さんはいじめにあいます。嫌な気持ちを誰にも打ち明けられず、人との関わり方がわからなくなってしまいます。安心して接することができた動物が癒やしでした。

「舞台に立つ人やテレビに出る人はどういう気持で立っているのだろう」と不思議に思うくらい、人前に立つことには距離があったといいます。

親や社会がいいと思うことを選択しがちだったと語る司さん

親や社会がいいと思うことを選択しがちだったと語る司さん成長するにつれてお笑いや音楽が好きになった司さん。好きな芸人やアーティストに「なりきったつもり」になると楽に喋れることに気が付きます。友達に自分のことを「ノリさん」や「まりん」と呼ばせては、「とんねるず」のノリさんや「電気グルーヴ」のまりんになりきって過ごしていました。

影響を受けたアーティストが劇場で楽曲提供をしたり、好きだったレーベルが劇団を持っていたことなどから、自然と演劇にも興味を持ちます。動物の専門学校に進学して上京すると、劇場に足を運ぶようになりました。「舞台に立つ人がどういう感覚なのだろう」という感覚から、「自分もやってみよう」に変わる転機となったのは、「大人計画」や「ナイロン100℃」の舞台だったといいます。

司さん

「舞台が終わって劇場から出てくる役者さんたちのギャップに興味を持ちました。舞台の上では熱量を持ってやってるけど、終わったら普通に暗いというか(笑)。常に明るい人ばかりが舞台をやるわけじゃないし、むしろ真逆の人でも舞台に立っているっていうことを知って。こういう人たちだったら自分のことを受け入れてくれるかもしれない、と思ったんです」

上京して1年半ほどした頃、司さんは社会人劇団の門戸を叩きます。専門学校を卒業し、動物病院に就職してからも、働きながら演劇に関わる生活を続けました。しかし動物看護師としての仕事はハードで、次第に演劇と両立していくことに限界を感じます。

それでも演劇を続けたかったという司さんが感じていた演劇の魅力とは、どういうものだったのでしょうか。司さんから返ってきたのは「ダメでいいところ」という意外な答えでした。

司さん

「セリフを覚えての立ち稽古は、ダメなところを出さないと始まらない部分があって。自分の中のネガティブな部分が活かせる場所だったのかもしれません」

仕事と演劇、どっちも中途半端になってしまうことが嫌になった司さんは、仕事も演劇も一度リセットしようと、25歳のときに佐久に戻ります。演劇を続けるために、一度動物の仕事から離れて事務職についた司さんが、地元で演劇ができる場所を探していたときに出会ったのが、当時黒岩さんが所属していた劇団「すみちゃり」でした。

地方で演劇をやることの難しさ

その頃「すみちゃり」では、限られた条件でできる脚本を自分たちで書いてみようと試行錯誤していました。仲間の1人が書いた脚本の内容に納得がいかなかった黒岩さんは、「なんだか理不尽に思えて、怒りの気持ちで」脚本を書き上げます。

それを最初に読んだのが司さん。東京での演劇経験がある司さんが「面白いよ」と言ってくれたことに黒岩さんは手応えを感じました。

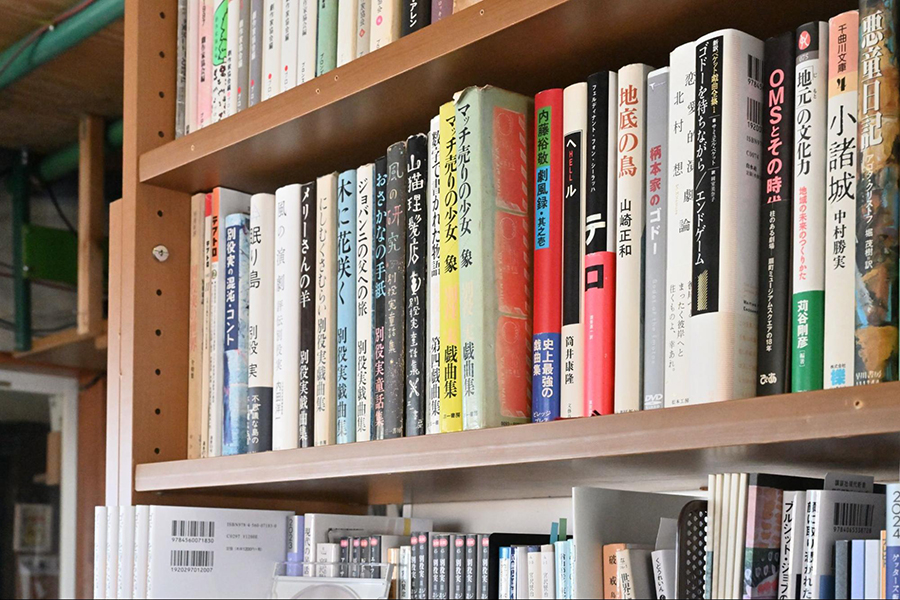

BBGの直売所には、演劇にまつわる本が並んでいる

BBGの直売所には、演劇にまつわる本が並んでいる一方、司さんは「すみちゃり」の活動を手伝いながら、自分の劇団を立ち上げたいと考えていました。段取りを組んで作品を作り込むことができる黒岩さんの力が必要だと感じ、自分の公演に黒岩さんを誘います。司さんが書いた脚本を読んだ黒岩さんも「自分が演劇を続けていく上で必要な人」だと感じ、二人の距離は縮まっていきました。

二人が夫婦となるきかっけは、2003(平成15)年に黒岩さんが「カナリア」という戯曲で日本劇作家協会の新人戯曲賞を受賞したことでした。最終選考に残った知らせを受け取った黒岩さんは、上京する際の案内人として司さんを誘います。「受賞したら婚約指輪を買っちゃおうか」とふざけて話していたのが現実のものとなり、二人は結婚。

ところが、ことはそう簡単に運びません。

コンテポラリーダンスのワークショップに参加する黒岩さん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)

コンテポラリーダンスのワークショップに参加する黒岩さん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)司さん

「浮かれてたのは自分たちだけで、周りの人は『それとこれとは別』という感じでした。農家に嫁いだんだし、『やりたいことは10年は我慢しなきゃね』と言われたりしましたね」

黒岩さん

「受賞の報告を受けて、初めて自分の力で認めてもらえたと嬉しい気持ちで両親に電話をしたら『これで演劇の世界から足を洗えるね』と想定外の言葉が返ってきて愕然としました」

ちょうどその頃、黒岩さんの両親は野菜農家から果樹農家に転向し、黒岩さんも家業を手伝うようになりました。両親には家業を手伝ってほしいという期待があったのかもしれませんが、それくらい、地方で演劇を続けていくということは理解を得にくいことでした。

ただでさえ理解が得られない演劇の活動を「夫婦で一緒にやってはいけないのではないか」と感じた二人は、生活の場から演劇を切り離し、別々の劇団でこっそり活動を続けます。司さんが始めていた劇団「スチールウール」と別に、黒岩さんは「うつむきカゲン」という劇団を立ち上げたのです。

演劇を経験し、演劇から距離を置いた4年間

2006(平成18)年、出産を機に仕事も演劇も一度ストップした司さんは、社会と距離を感じるようになります。黒岩さんは司さんの様子を心配し、演劇の活動に誘いますが、司さんは「外側からかかわらせてもらうだけでもいいと思っていた」といいます。黒岩さんはその時のことを「二人にとっても周りにとってもよいとは思えない」と感じていました。

「(司さんが)もっとちゃんと勝負できる場所があるんじゃないか」と考えた黒岩さんは、司さんに東京の短期プロデュース公演「ギグル」のオーディションを勧めます。

司さんは「落ちたら演劇を辞めるつもりで挑んだ」というオーディションに見事合格。両親たちは反対しましたが、黒岩さんが子どもの世話を引き受けることを説明して二人で説得し、制作・上演のために1ヶ月間単身で東京に滞在することになりました。

この経験が、司さんにとって大きな転機となります。

BBGのクリエーションショーイングでマイクをにぎる司さん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)

BBGのクリエーションショーイングでマイクをにぎる司さん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)司さん

「みんなは『ギグル』が終わったあとも次の公演が続いていくのに、私は子どもを置いてきてるし、長野に戻らなきゃいけない。自分にはなにもないって思ったけど、『ギグル』で会ったみんなは、子どもを置いてきたことも含めて、私が置かれた状況を『それがあなたの持っているもの』って肯定してくれたんです」

演劇を続けたいのに続けられないせめぎあいの中で、「この人たちが演劇に注ぐのと同じくらいのエネルギーで、私も生活に集中していれば、いつかまたこの人たちに出会えるんじゃないか」と考えた司さん。そこですっぱりと演劇を辞める決断をします。再び動物の仕事を始めた司さんは、ここから4年間、子育てや仕事といった「生活」と徹底的に向き合います。

一方の黒岩さんは、「3.11」を経て表現活動への無力感を感じながらも、「せっかく(賞に)選んでもらったんだから続けなくちゃ」という使命感で演劇の活動を続けていました。

「演劇があっての結婚だったので、それがないとコミュニケーションがとれない」と感じていた黒岩さんは、司さんが再び演劇を始めることをずっと待っていましたーー。

公共ホールは「安心して表現していい」場所だった

二人を再び演劇でつないでくれたのは、2014(平成26)年10月に開館した上田市交流文化芸術センター「サントミューゼ」でした。初年度のレジデントアーティストとして関わった「南河内万歳一座」の座長で、劇作家・演出家・俳優の内藤裕敬さんが、市民参加型公演「あらし」のキャストを募集しているのを見て、黒岩さんが司さんに応募を勧めたのです。

黒岩さんは内藤さんのことをテレビで見て「この人の演技はすごい」と感じていたものの、地方で演劇をすることに不信感があった司さんは、気が進まなかったといいます。

司さん

「公共ホールで演劇をしたことがなかったので、プロがきてちょっと整えて終わるような思い込みもあって。そういうのだったら嫌だなと思ったんです」

半信半疑のまま説明会に参加した司さんでしたが、実際に内藤さんに出会うと、「思っていたのと全然違った」とその思い込みはあっさりとくつがえりました。

黒岩さん

「内藤さんは最初の説明で、『俺達はお前たちが作れるようになるために来たんだぞ。お前たち作ってくんだろ』って言ってくれたんですよ。『まじか』って思いました」

司さん

「内藤さんはいい意味で踏み込んできて、『もっとやっていいよ』って言ってくれました。集まった人それぞれに対して向き合ってくれている感じがしたんです。演劇への切羽詰まった思いを抱えてた私のことも面白がってくれたというか」

内藤さんのクリエーションへの姿勢は、二人にとっては演劇を続けていく未来への入口に感じられました。

演劇をやることで社会とつながった

司さんは内藤さんの演出のもと、2015(平成27)年3月の「あらし」に出演。その打ち上げの席で、当時サントミューゼの立ち上げにかかわっていた津村卓さん(※現・信州アーツカウンシル長。2016年〜2020年までサントミューゼ館長)にかけられた言葉に驚きます。

司さん

「ずっと稽古にも来ていた津村さんから、『司さんは演劇を続けなさい』って言われたんです。そんなことを言ってくれる人は初めてだったのでびっくりして。それまでは『結婚したんだし諦めたほうがいい』って言われたりとか、『動物の専門学校に行かせてもらったのに演劇やりたいなんて言っちゃいけない』って自分で思い込んでいたりして、『生活に支障がない範囲で1年に1回とかなら許されるかな』ぐらいに思ってたんです。だから、津村さんの言葉に、『私、演劇を続けていいんだ』って生まれて初めて思えたんです」

司さんは、内藤さんの次の作品にも出演を決めます。司さんから話を聞いた黒岩さんも興味を持ち、同年8月の公演『真田風雲録』には夫婦で参加することにしました。

前列センターの赤いTシャツが内藤さん、前列右端に黒岩さん、司さん

前列センターの赤いTシャツが内藤さん、前列右端に黒岩さん、司さん2015年8月 サントミューゼ大ホール(撮影:谷古宇正彦)

黒岩さん

「大スタジオに初めて入った時、すごく自由度が高い場所だと思ったんですよ。他のホールとは違う刺激的な空間でした」

サントミューゼの企画を通じて、もともと敬遠していたダンスにも参加するようになった司さんも、「公共ホール」の印象が大きく変わったといいます。

司さん

「それまでは公共ホールって、自分たちを演劇から遠ざけていた社会とつながっているイメージだったんです。でも関わるうちに、むしろ『安心して演劇やダンスに集中していい』って認めてもらえる場所なんだっていう理解に変わりました。演劇ってやればやるほど社会から外れていくような感覚だったんですけど、サントミューゼのおかげで、むしろ演劇をやることで社会とつながる感覚を持てた気がします」

小劇場を思わせる大スタジオのつくりやテクニカルの人も含めた劇場のスタッフ、そしてアーティストである内藤さんなど、公共ホールのあらゆる要素が、二人にとって大きな力になりました。

演劇や生活との向き合い方をほどいてもらった

サントミューゼで存分に自分の思う表現活動ができるようになったことで、二人は「演劇か生活か」という二択ではなく、「生活」に向き合いながら演劇やダンスをやっていけると思えるようになります。

司さん

「すごくやりたいことなのに、なんでやっちゃいけないって思っていたんだろうとか、演劇を通して出会った夫婦なのに、なんでそのことを話しちゃいけないって思い込んでたんだろうとか、自分の思い込みに気がつきました。サントミューゼとかかわることで、そういう思い込みをほどいてもらった感じです」

サントミューゼの市民参加企画に参加しながら、次第に「ホールにアーティストが来ない時期も活動を続けるにはどうしたらよいか」と考えるようになった二人は、2018(平成30)年に「わかち座」を旗揚げ。演劇を通じてつながった夫婦が「当たり前に演劇をやる」という願いがようやく実現することになりました。

BBGからは雄大な浅間山を望めます

BBGからは雄大な浅間山を望めます黒岩さん

「カナリアで受賞したあとに、自分だけで活動を続けていく選択肢もあったのかもしれないんですけど、それは全然楽しくないなって思ったんです。演劇を巡って『もっとこうじゃないか、あーじゃないか』と喧嘩することも含めて、エネルギーになってるんでしょうね」

生活の場と演劇の場を分ける必要がなくなったことが、二人にとっては大きな意味を持っていたのです。

BBGを訪れて「ここでやればいいじゃん」と、最初に農園で活動するということに意識をむけてくれたのも津村さんでした。旗揚げしてまもなく、台風19号の影響でサントミューゼへの道が物理的に閉ざされてしまったことや、コロナ禍により劇場への出入りが制限されたことなどの条件も重なり、二人はBBGを劇場として利用していくことを考え始めました。

表現活動を地域に開く

2021年、BBGが長野県のアーティストインレジデンス支援事業「NAGANO ORGANIC AIR」のホストに決まります。

滞在するアーティストは、千葉県で梨農園を営みながら劇団を主宰する石井幸一さん。黒岩さんと司さんがこれからやっていきたいことの先駆者でした。当時長野県の文化振興コーディネーターだった野村政之さん(現・信州アーツカウンシルゼネラルコーディネーター)のはからいです。

BBGのワークショップに顔を見せた野村政之さん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)

BBGのワークショップに顔を見せた野村政之さん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)公共ホールでの市民参加をきっかけに、劇団として単純にお芝居をつくって演じるだけでなく、「市民と一緒につくる」ということを意識するようになったという二人は、NAGANO ORGANIC AIRでの制作を担当した藤澤智徳さん(現・信州アーツカウンシルコーディネーター)からそのノウハウを学びます。同年冬には「わかち座」として一般参加者を募り、石井幸一さんの演出でリーディング公演を実施しました。

サントミューゼの市民参加型事業で、アーティストやスタッフの思いや使命感に触れることができたことも、二人にとっては大きな刺激になっていました。

さらに周りに続けていくための助言を求め、県の助成金を申請。助成金を活用して最初に招いたアーティストが、サントミューゼで出会っていた鈴木ユキオさんでした。

2022年からは信州アーツカウンシルの助成事業に採択され、資金だけではなく運営面の支援も受けながら、鈴木ユキオさんとのクリエーションを続けました。冒頭のシーンは、鈴木さんを招いた3回目のクリエーションの説明会シーンです。

- 2024年10月、鈴木ユキオさんと参加者で「破戒」をテーマにつくり上げた作品のショーイングより

(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)

さらに、お金をかけずにできるそれ以外の企画も少しずつ実施してきました。ブルーベリーの収穫にダンスの要素を盛り込んだ「収穫祭」や作品の上演後にお茶を飲みながら雑談をする「お茶っこ劇場」のほかに、この地域に伝わる『追分節』という踊りの体験会企画も進行しています。

司さんは「アーティストを招いてのワークショップで、表現に関心がある人たちが関わってくれることは増えたんですけど、まだまだ地域とシームレスにつながりながらっていうのはできていないので、そこは悩みながら続けていきたいです」と抱負を語ります。

もともとは生活の場である地域と切り離してこっそり演劇をしていた二人が、いつのまにか表現の場を地域に開いていく姿が印象的でした。

ショーイング後に参加者と笑顔で談笑する司さん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)

ショーイング後に参加者と笑顔で談笑する司さん(撮影:Mitsuru Saida,Momoka Yamada)演劇とは「そこにいていい」ということ

取材の最後に、二人に「演劇ってなんですか」と問いかけてみました。

黒岩さんは「演劇だけじゃなくてダンスもですが」と前置きした上で、「手触りとして人間的なものだったらいいなって思いますし、生活の中で役立つものであればいいなって思います」と言います。

司さんも「それに近い」と言いながら続けました。

「作品にするには最低限見せるものにしなきゃいけないけど、本当はそれだけじゃないと思っています。そのプロセスというか、素材でいいというか。集まれる場所があれば、何も持たずにそこにいていいし、そこで演劇の話をしなくてもいいし、喋らなくてもいいし。そこにいればいいっていうのも演劇でありダンスなのかなと思います」

取材に訪れた日、真冬にもかかわらず、ブルーベリーの木々に小さな芽がたくさんついているのを見て驚きました。春になって花が咲き、実がついたブルーベリーは夏においしく熟していきます。

生命力のあふれるブルーベリーの木々が育つこの場所で、「わかち座」は力強く地域に表現の根を張りつつあるように感じました。

取材・文・撮影:ざこうじ るい