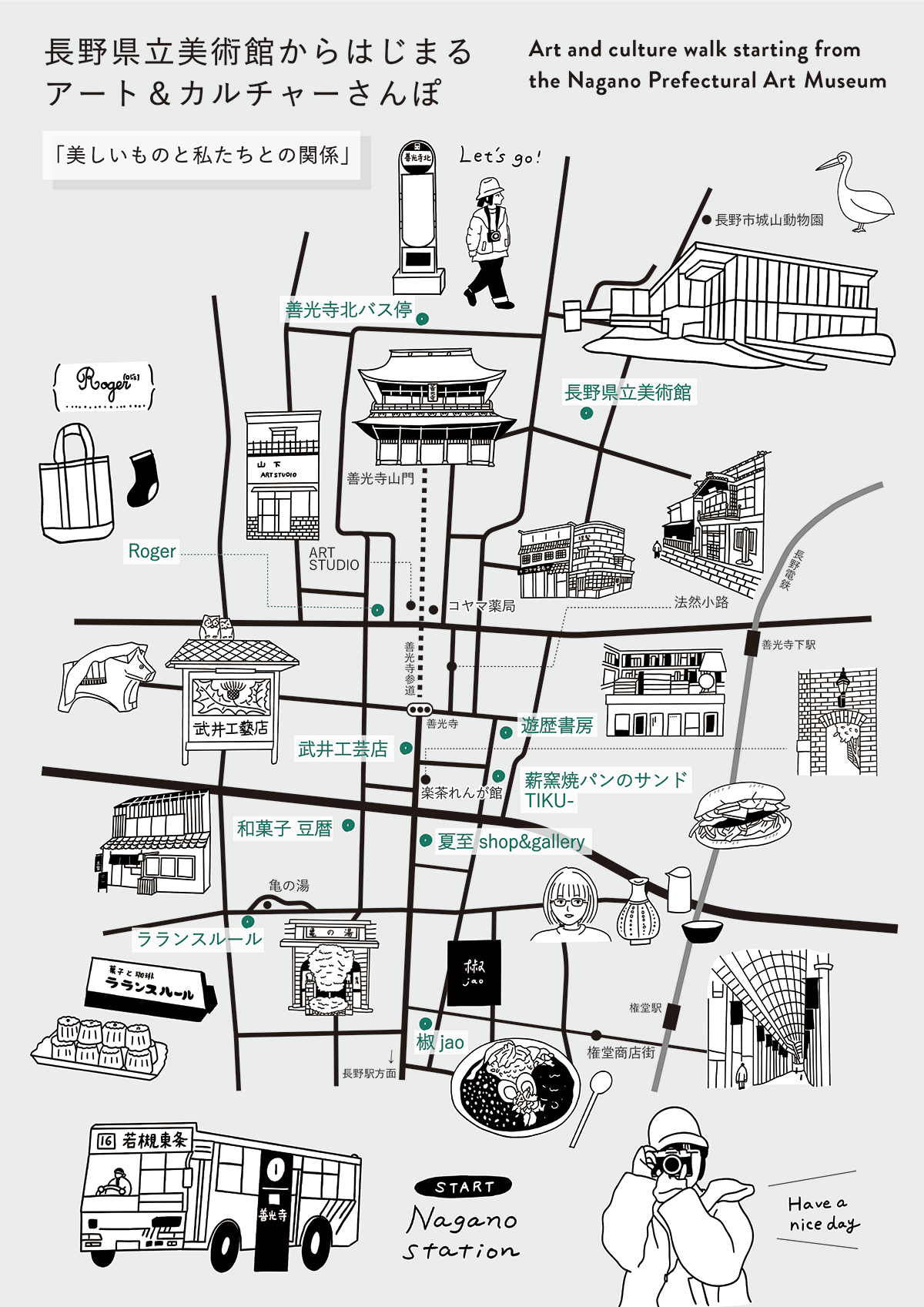

【PR】長野県立美術館からはじまるアート&カルチャーさんぽ 「美しいものと私たちとの関係」

長野駅到着の車内アナウンスに、気持ちが高ぶる。新幹線からホームに降り立つと、冷たい風が頬を掠め、旅に来た感覚が込み上げた。様々な荷物を持って、足早に歩く人たち。みんな、どこに行くのだろう?想像を膨らませながら、その間を歩き、善光寺口にあるバス乗り場へ向かう。ここから、バスに乗って15分ほど。外の景色を眺めていれば、あっという間だ。

長野県立美術館は、その佇まいが特に好きだ。まず、善光寺が目と鼻の先にあるという、立地。悠久の時を感じざるを得ない。あと、どの季節に来てもその景色が似合うというオールマイティなところ。私もそういう人に、なりたかった。

美術館は、不思議な場所だ。展示を見た後に一歩外へ出ると、いつも足元がおぼつかない。立っていた大地が、本当にそこにあるのかよく分からなくなって、空の色が青なのか、確信が持てなくなる。

でも、その感覚は嫌いじゃない。というか、むしろ、好きだ。それを味わうために私は、美術館に行くのだと思う。だからいつも、まっすぐに家には帰らない。今いる世界を確かめるように、ふらふらとまちを歩くことにしている。

まず、美術館から少し歩いた先にある善光寺本堂を詣でたら、参道を下ろう。石畳から顔を上げると、山門がまちの景色を切り取っている。

一体今までどれだけの人が、どんな気持ちでここに来たのだろう、と、過去との境目のようなこの場所で、つい立ち止まってしまうけれど、周りは構わずに歩いていく。私もその波に、乗っていくことにした。

改めて息を深く吸い込むと、いろいろな種類の営みが漂っていることに、気づく。まちを歩いていると、いつも不思議だ。まちは、人が作っていくもの。でも人とは別に、まちそのものが持つ変わらないものが、どうしても、あるようにも思える。そして、善光寺界隈の持つ、その独自の雰囲気が、好きだ。

中でも心惹かれるのは、趣向の凝らされた建築群や、小径と、そこにある店々。さりげない建物にも、洒脱さがある。

例えば参道沿いの、「山下 ART STUDIO」と少し丸い文字が書かれた建物や、そのすぐ先を左に曲がった角の、滑らかな曲線が特徴の建物。どちらもいつも、惚れ惚れしてしまう。今までに何枚も撮っているのに、気づけばまた、写真を撮っていた。

美術館で気持ちよく描かれた絵をたくさん見ると、自分も絵を描きたくなってくる。そういう絵はいい絵なのだと、いつか誰かが言っていた。魅力的な建築や道を見ても、同様だ。だから自然と、文房具も売っているお店、『Roger』へと歩き出していた。

木とガラスでできた扉を、ゆっくり開け、商品が並べられた棚の前へと足を踏み入れたら、ひとつひとつをじっくりと見てまわる。その中から、偶然見かけた白い鳩がデザインされた、刺繍ワッペンを手に取った。

人が、きれいだな、って思う基準って、なんなのだろう。どんなに趣味が合う友だちでも、円が完全に重なることはなくて、やっぱりどこかで、ずれている。でも、そのことが最近は、おもしろいと思えるようになった。

そういえば子どもの頃も、こうやって文房具屋に行ってよく買い物をした。今、手に取るものも、根本的にはあの頃と、そう変わっていない。

『Roger ロジェ』

「店主が好きなもの」を並べた宝箱のようなお店。文房具やポストカード、生活雑貨など、暮らしになじむベーシックなものがたくさん置いてある。数ある商品の中からお気に入りを探す時間も、楽しい。

https://roger-nagano.com/roger/

少し道を戻って、中心から一本外れた宿坊が軒を連ねる道、「法然小路」を通る。みんなといっしょ、が嫌いな私は、そういう態度がまち歩きにも出てしまい、人が歩いていないところへと、必然的に誘われる。

たとえ大通りを、歩いている時にだって、隙あらば建物と建物の間の、誰も気にしないようなところを、隈なく見つめている。でもそうすると、たまに素晴らしい道に出会えることがある。例えば、『楽茶れんが館』横の細道も、そのひとつ。

その向かいにある、『武井工芸店』にも立ち寄ろう。ここは、山本鼎に端を発する、農民美術の木彫り工芸品を取り扱っている店だ。この地にある素材を利用して作る工芸品は、どれも洗練されていて、それでいて、力強さがある。人に使われ続けることには、きっと、理由があるのだろう。

「自分が感じたものが尊い。」

山本鼎が残した言葉が、響く。私たちを店に迎え入れるかのように置かれた、鳩のボンボン入れ。尾の部分を持って蓋を開けるのが、正しいやり方だという。きょとんとした顔が、かわいらしくて、しばらく目が釘付けになってしまった。

『武井工芸店』

明治26年開業、山本鼎に端を発した農民美術の指定販売店として、手作業ならではの味わいあるものを取り扱う。店舗奥から繋がるギャラリーでは、信州や全国で活躍する作家の展示など、様々な催しも。

https://takei-kougei.com

少し、お腹が減ってきた。小腹を満たしてくれるものを求めて、再び裏路地へ歩き出す。『TIKU-』で、サラダサンドをいただこう。パンって、同じレシピで作っても、作り手で味が変わるんですよ、という話を、買い物の合間に聞いた。その人が作るものは、その人そのもの。

外の椅子に座ってサンドイッチをほおばりながら、パンと、いくつかの野菜のひとつひとつの歯ごたえや、噛むごとにじわりと滲み出る味を、味蕾で一生懸命捉えようとする。一生懸命作られたものは、人を幸せな気持ちにする。口の中に訪れた調和に、鼻から自然と息が漏れていった。

『TIKU-』

独自の方法で4日かけて作られるという、シンプルなパンのおいしさが楽しめるお店。具材が合わさった時のバランスに丁寧に向き合い、素材ごとに切り方や塩の分量を見極めるほどのこだわり。現在はテイクアウトのみ。3月以降、イートインを再開予定。

https://www.instagram.com/tiku_nagano/

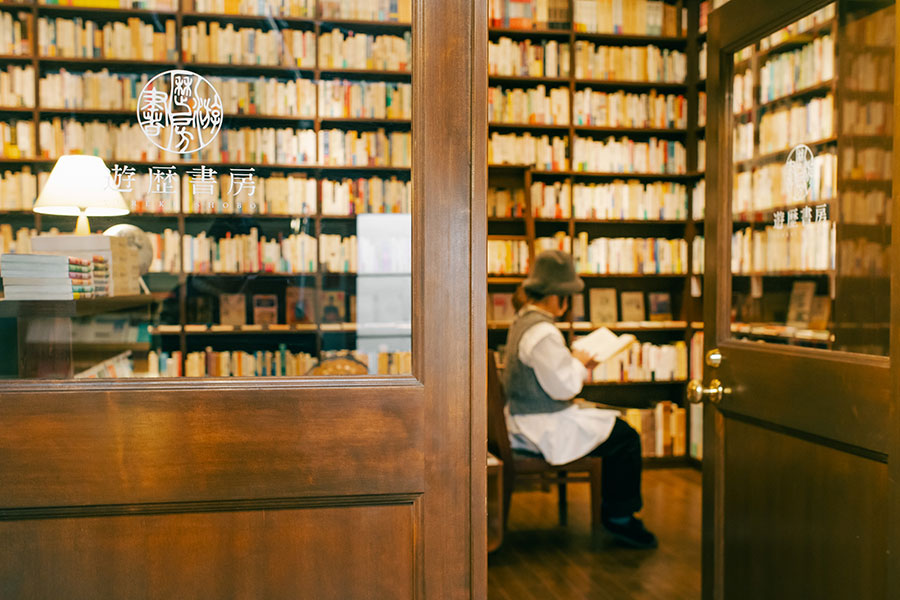

そのまま同じ並びにある『遊歴書房』へと向かった。元ビニール工場をリノベーションした外観からして、何かがはじまりそうな予感がするが、ドアを開け、奥へと進んだところにある店の前に立つと、予想通り、物語が始まっていく。

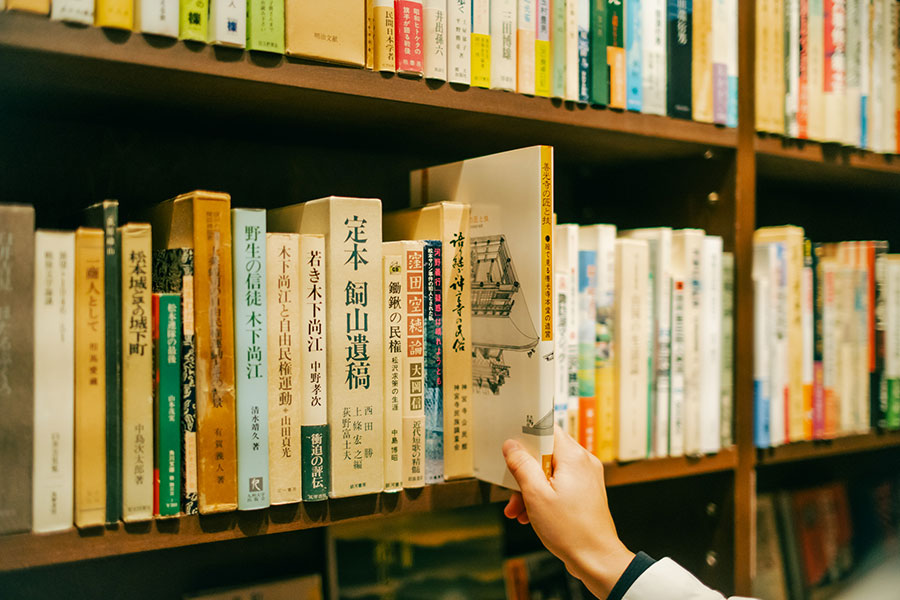

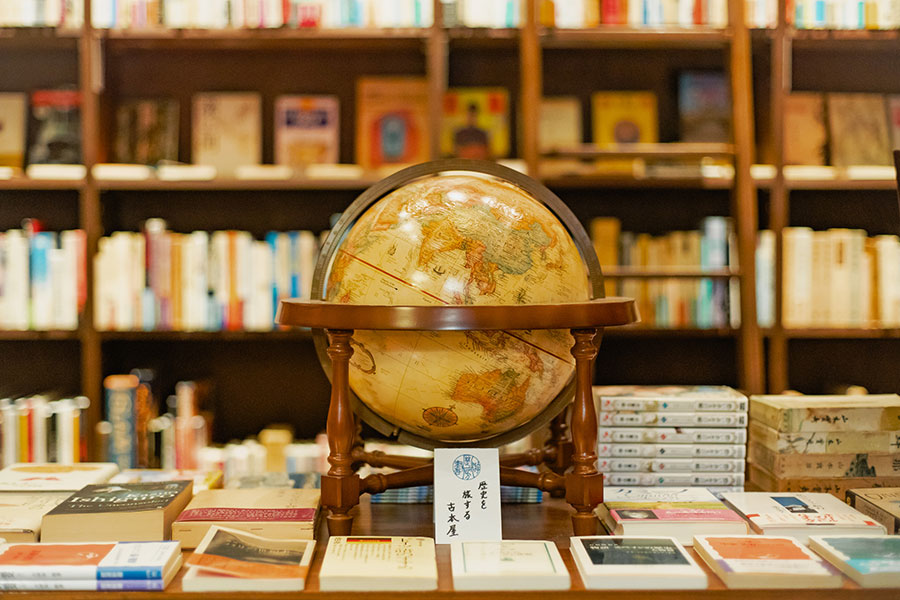

高い天井まで、四方を本でびっしりと埋め尽くされた壁。思わず立ち尽くし、上を見上げる。羅針盤を思わせる天井の照明が、柔らかく室内を照らし、書架には世界各地にまつわる本が、地域ごとに整然と並ぶ。ここは、古より続く世界のどこかへ旅立つための、駅なのかもしれない。ひとつひとつの背表紙を視線でなぞり、気の向くままに手を伸ばす。

『遊歴書房』

歴史を旅する古本屋。世界の地域ごとに、哲学・社会・文化・文学・芸術など幅広い蔵書を持つ。地球儀のようにぐるりと本で囲まれた店内には、独特の時間が流れている。時間にゆとりを持って、じっくりと本の世界に向き合おう。

https://www.instagram.com/explore/locations/5206326/you-li-shu-f

美しいもの。つい、見惚れてしまうもの。触れた時には、心に鈴のような音が響くもの。どうしようもなく、内側を掻き立てるもの。今までの世界を、揺るがしてしまうもの。

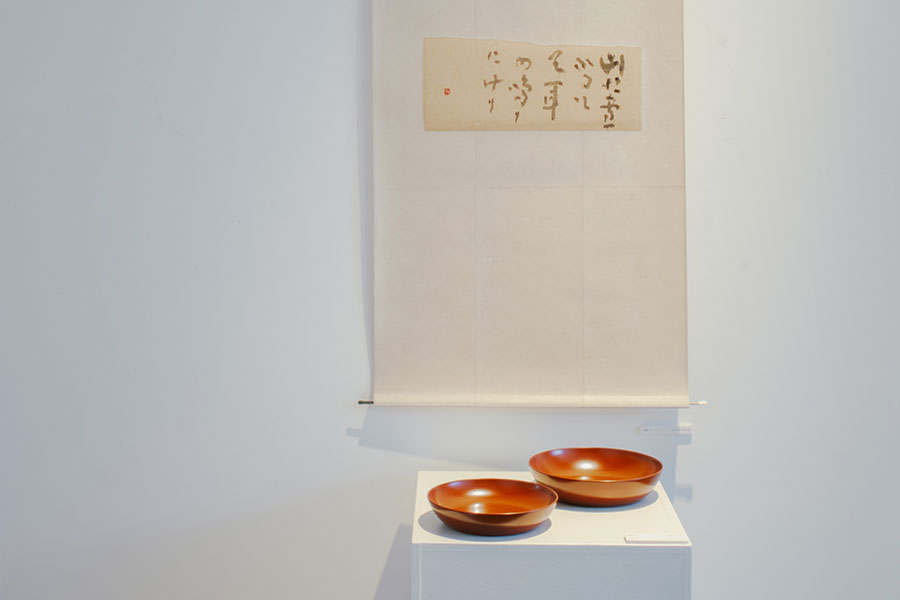

書店を後にしたら、人が行き交う交差点をすり抜けて、『夏至 shop&gallery』へと歩みを進めた。通りに面した、白い壁についた扉から、細く伸びた白い階段を登る。その先には、さらに白い空間が続いて、その白をぽつりぽつりと彩っているのが、作家たちが手がける作品だ。

緊張感って、大事だと思うんです、気軽とか、丈夫とか、楽とかとは、反対の、という言葉の通り、ギャラリーには一本の細い糸が、ぴんと張っているようだ。私にはそれが、ここちよく、すっと自分の収まるべきところに戻る感覚がある。

夏至、という名前にも、心惹かれる。二十四節気のひとつ、昼が最も長いころ。この日を境に、光が変わる。過ぎ去っていく一瞬を前に、どうにかして捕まえたいと願うが、それは叶わない。だからせめて、その一瞬を、そのままに、この目に焼きつけたいと思う。不思議と、ここでならば。それができるような気が、する。

『夏至 shop&gallery』

その人の扉が開くような場所でありたい、という思いで作られた空間には、作家の情熱が込められた工芸作品が並ぶ。企画展も多数開催されており、行くたびに新しい発見ができる。ここでしかない一期一会の出会いを求めて、訪れて。

https://www.geshi.jp/

そうだ、『和菓子 豆暦』で、おみやげを買おう。侘び寂びを体現したかのような店に立ち寄ると、いつも、はっとさせられる。暖簾をくぐったところにあるガラスケースには、季節を知らせる菓子が、今日もさりげない。

並べられた繊細な品々は、とても儚く、持って帰る時にも、大切に扱わなければ、と思わせるものばかり。案の定、口に入れればまるで、そこにはなにもなかったかのように、どれもふわりと消え去ってしまう。本当に、あっという間に。でも不思議なことに、そこにはしっかりと、余韻が残っている。

この正体は、一体なんなのだろう。もしかしたら。古来より続く、刹那の美しさを見る目線、なのではないか。私には、そう、思えた。

『和菓子 豆暦』

季節ごとの情景を切り取って表現した和菓子は、つい見惚れてしまうほど。あれもこれもと全て欲しくなってしまうような細やかな手仕事を感じる品々は、お土産にも喜ばれる。

https://www.instagram.com/wagashi_mamekoyomi/

なにが美しくて、なにが美しくないか。きっぱりと態度で示す姿勢にも、憧れてしまう。一目惚れしてしまった、『ラランスルール』のカヌレも、そういう姿をしている。媚びない。どこまでも。

少し薄暗い、地下へと伸びる階段を下った先の、瀟洒なインテリアに囲まれた空間。そのカウンターのガラスケース内に整然と置かれたのが、カヌレだ。特有の12本の溝がライトに照らされ、艶やかに光っている。見た目の孤高さもさることながら、口に入れれば、芳醇なラムが香る贅沢さ。

私はどうしても、このカヌレが忘れられなくて、もう他のカヌレを手に取ろうとは、思わないのだった。美学を追求してできあがったものの前に、人は、ただ圧倒される。そしてまた、それに触れたいと思ってしまう。

心臓の音が少し高鳴っていたのは、帰りの階段をひといきに上がっていたからだけでは、なかったかもしれない。

『ラランスルール』

焼き菓子のリッチな味わいについ笑みが溢れる。中でもおすすめはフロランタンとフィナンシェだそう。芳醇なカヌレのラム酒は、大人が嗜むものを使用。どれも本気、一度食べればすぐさまその虜になってしまうはず。

https://www.instagram.com/lalancelourd/

気持ちを落ち着かせようと、少し歩くことにした。レトロな銭湯『亀の湯』の前を通り過ぎる時、狛犬の視線を感じ、その瞬間、お腹が本格的に減っていることに気づいた。そういえば、サラダサンドを食べたきり。少し時間が遅くなったけれど、ランチを取ることにしよう。滋養のあるものを食べたいと思ったら、向かう場所はもう決まっている。

権堂商店街のアーケード。横へ横へとあちこち伸びていく道が、私を誘っている。けれど、今日は『椒 jao』へと向かおう。扉ひとつ分ほどの間口に、慎ましい看板。そして、ほんのり漏れた、スパイスの香り。

この日は好物の豆のカリーを2種類盛りにして、卵をトッピングして、お腹いっぱいになるまで食べた。栄養が体をかけめぐり、異国を思わせる匂いに心も満たされる。そして、カレーって、正解がないんです、という話を聞きながら、食後のカルダモンが香るチャイをゆっくり口に運んだ。そのやわらかな液体が、一口ごとに、ぽたりぽたりと、お腹に落ちていく。

『椒 jao』

食材を見てひらめいたものを作る、というカレーは、素材のフレッシュさを生かした口当たり。定番のチキンやダール(豆)はもちろん、季節ごとに旬のものも楽しめるメニューに、心も体も満たされる。店主オリジナルの自由なカレー、ぜひ一度ご賞味あれ。

https://www.instagram.com/jao_nagano/

誰かの世界に触れる時、そのひとしずくは波紋となって、私の内面に響き渡る。そして波が収まった時、そこにはいつも、見たことのない新しい景色が広がっているのだった。

私は口に含んだチャイをすっかり飲み切って、ああ、だから、と独りごちた。そろそろ、日が傾き始める時間だ。空は、青みがかった、薄い、灰色をしていた。

取材・文:櫻井麻美 撮影:内山温那 イラスト:佐藤妃七子

櫻井麻美(Asami Sakurai)

ライター、ヨガ講師、たまにイラストレーター

世界一周したのちに日本各地の農家を渡り歩いた経験から、旅をするように人生を生きることをめざす。2019年に東京から長野に移住。「あそび」と「しごと」をまぜ合わせながら、日々を過ごす。

https://www.instagram.com/tabisuru_keshiki

制作:長野県観光機構