“気楽だけどディープ”な街の片隅 Give me little more.と松本のオルタナティブ文化

長野県松本市を流れる女鳥羽川のほとりにある、びっしりと蔦(つた)に覆われたいかにも年季の入った家屋。夜道に温かな光が漏れ出す小さな入り口の脇には、頬杖をついて何やら考え込んでいるような、小さな音にそっと耳を傾けているような人のイラストが描かれた看板が置かれています。ここが、松本のカルチャーシーンに欠かすことのできない存在となっている「Give me little more.」です。カウンター席のみのバースペースの奥にある扉を開けると、大きなスピーカーをはじめさまざまな機材を揃えた多目的イベントスペースが広がっており、音楽ライブを中心としたイベントが週に1〜2回程度の頻度で開催されています。

店主の新美正城さんは、大学への進学とともに松本に移住して2025年で18年目。大学卒業の翌年にオープンさせたGive me little more.も、7月に12周年を迎えます。店を始めようと思ったきっかけや松本のカルチャーの変遷、これからの街のあり方など、新美さんに伺いました。

気楽だけどディープな空間

Give me little more.の魅力は、何といってもその居心地の良さ。イベント開催時でなくともバー営業日には、地元のミュージシャンはもちろん、ふらっと立ち寄ったサラリーマンや人気のカレーを目当てにやって来た人から、すぐ近くにあるゲストハウスに宿泊する外国人、自身の音楽活動について相談に来る学生まで、実にさまざまな人々がやってきます。一見すると入りにくい店構えとは裏腹に、カウンター席に並んでグラスを傾けていると自然とお客さん同士でも会話が弾むのが日常の風景になっています。かつて店を訪れた、東京で書店兼ギャラリーの「ポポタム」を営む大林えり子さんは「気楽だけどディープ」という感想を持ったといいます。

新美さん

「すごく簡単な言葉だけど、うちの特徴を的確に掴んでくれている表現で嬉しかったですね。自分としてもしっくり来ています。やっぱりカジュアルな場所ではありたいと思うんです。『適当に来たんだけど、思いも寄らずに面白い話ができたよね』みたいな感じがちょうどいい。うちは入り口も分かりづらいし、自ら門を狭めているところはありますけど、その狭めた入り口を入ってきてくれた人には、広い意味で反応できる場所にしたいという気持ちがあります」

新美正城さん

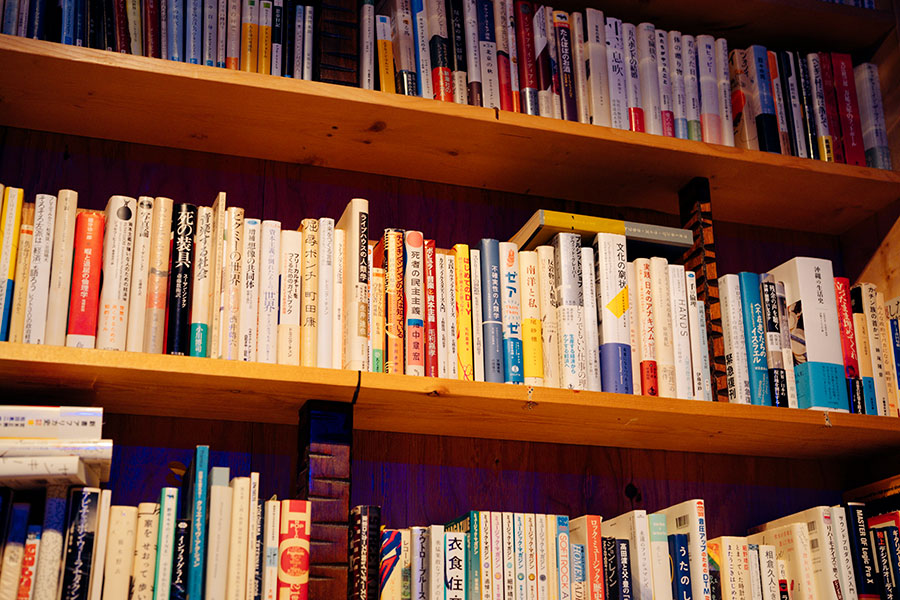

新美正城さん音楽好きが多く集まるスペースではありながら、映画や美術、演劇などさまざまなカルチャーについての話題も頻繁に上ります。もちろん日常生活の愚痴や、社会情勢への不安といった話も。そんな空間で一つ大きな役割を果たしているのが、イベントスペースに置かれた本棚なのかもしれません。ライブハウスに本棚というのも珍しいですが、置いている本の内容も音楽関係のものに留まらず、文学やルポルタージュ、果ては人類学の本まで非常に幅広いセレクトになっています。

新美さん

「最初は意図したわけではなく、単純に防音のために窓を覆い隠したかったんですよ。建物の改修工事を一緒にやってくれていた人が『いっそ本棚とか置いちゃえば面白いんじゃない?』って。何となくで置いた本棚でしたが、今はあそこに本棚があることをかなり重要視していますね。音楽の趣味がうちとは合わなかった人でも、本に反応してくれたり話のきっかけになったりします。基本的には読み終わった本を並べているだけですが、一番ライブハウスに置いてなさそうな本をあえて目線の高さに置いてみたりしています」

本棚に並んでいるタイトルが話の糸口になるということは、初めて友人の家に遊びに行った時など誰しもが経験したことがあるのではないでしょうか。世間話からではたどり着けない、思いも寄らない「ディープ」な話に発展することが日々起こる理由の一つといえそうです。新美さん自身は、どのような本や文化に影響を受けたのでしょうか?

新美さん

「大学では文化社会学を専攻していました。進学時には『ただバンドやりたい』とかしか考えていませんでしたが、大学で毛利嘉孝さんの『ストリートの思想』などに触れて、自分たちが日々やっているバンド活動なども社会と無関係ではなくて、アカデミックな文脈で考えることができるということに興味を持ちました。よく言われるように、パンクシーンの根底にも、フランス五月革命などにも影響を及ぼしたシチュアシオニストたちの運動理論があって、でも現場レベルではそれをただそのまま実践しているわけではなくて、むしろそこで発展したことを受けてアカデミックの側でまた理論化がされて、というような呼応関係が面白いと感じました」

文化社会学の実践として、新美さんが在学中に行っていたのがインディペンデントの音楽シーンのフィールドワークです。従来の流通経路とは異なる音楽の届け方に挑戦している人にインタビューを行うなど、音楽と社会の関係に考察を巡らせた時期です。インターネットの発展などにより音楽の産業構造が大きく変化していた2010年前後の頃でした。また、文化社会学のゼミとは別に参加していた、美術の展覧会を企画制作するゼミにも大きな刺激を受けたと振り返ります。

新美さん

「毎週のようにいろいろなアーティストの人が講義をしに訪ねて来てくれて、そのまま飲み会になったり。二十歳前後の学生からしたら、あまり想像していなかったような生き方をしている人たちの話を毎週聞ける環境だったので、まあ感化されますよね。特にアーティストの梅田哲也さんのキュレーションを手伝えたのは大きいです。梅田さん自身が、美術の人でありながら音楽シーンとも近い人なので、自分にとっては音楽シーンと美術シーンが接合し得るみたいな感覚を得られた原体験です」

公民館のように使ってほしい

多種多様な文化シーンが交錯する空間づくりに対する手応えのようなものを、学生時代に得られたことは、新美さんにとって貴重な体験でした。その背景には、松本の街のカルチャーの状況に対して感じていた「断絶」があったといいます。音楽や映画、クラフトなど、それぞれのシーンで豊かな土壌があるのに、それらが横で繋がらずお互いの良いところが知られていないと感じていたそうです。

新美さん

「すごいことをやっているのに、違う分野の人にはあまり知られていないという人やお店が多い状況をもどかしく感じ、異なるシーンの人が緩やかに繋がれるような空間があったらいいなと考えました。最初は、誌面上でそういうことができないかと、学生仲間と一緒に『隙間』という名前のフリーペーパーを作ったんです。その延長線上というか、場所的展開としてGive me little more.を始めたという側面があります。自分の専門である音楽が軸ではありますが、映画や美術などのための場所としても使えるようにと思っています。せっかく松本には面白いことをしている人がたくさんいるので、公民館のような感覚で使ってもらえると嬉しいです」

そういう考えもあり、あえて「ライブハウス」を名乗ってはいないといいます。多目的イベントスペースや、かつてはオルタナティブスペースと呼んでいたこともありました。「公民館のような」場所でありたいという姿勢は、街との付き合い方にも表れています。音楽スポット同士の繋がりだけでなく、書店やパン店、喫茶店、美容室などさまざまな店舗を巡るスタンプラリー企画『Winter Walker』や、カレーを扱う飲食店のイベント『松本カリーラリー』にも積極的に参加してきました。

新美さん

「ウィンターウォーカーは新しい町内会みたいな感じで、町内会だから面倒臭いことも当然あるんですが、街のお店同士が繋がっている感じがあって良かったですよね。ちょうど同時期にオープンしたお店が結構あったこともあって、うちみたいな店にも声をかけてくれたのがありがたかったです。コロナ禍でそういう繋がりが弱まってしまってきているなとも感じます。カリーラリーは今年も参加します。毎年このタイミングで、改めてカレーについて研究をして、普段のメニューもちょっとずつ進化していっています」

風通しの良さを確保する

学生時代にカレー作りに熱中して以来、独学での研鑽を重ねてきたカレーはGive me little more.の人気メニュー。バスマティライスを使用したカレーは、スパイスの豊かな香りも魅力的で、一人が注文するとついつい周りの人もつられてしまいます。カレー作りは独学でしたが、お酒の仕入れやPA機材の操作など、運営に関することは松本のライブハウス「瓦レコード」での1年程度のアルバイトで身についたと話します。

新美さん

「リーマンショックなどもあり卒業後の就職先も決まっていなかった時に、瓦レコードで流されるままにアルバイトを始めました。月8本くらいイベントを打つのですが、ブッキングからPA、打ち上げ用の料理の仕込みまで、すべて一人でやっていて激務の極みでしたね。当初は3年くらいは続けようかとも考えていましたが、結局一人で全部できるなら、と独立したかたちです」

学生時代から音楽活動の社会的な環境について考えてきた新美さんが、店を始めるにあたって決めたことに、出演ミュージシャンに対してチケットノルマを課さないということがあります。多くのライブハウスでは、出演者がチケットを買い取って自ら集客するなどのチケットノルマ制を採用しているため、ミュージシャンがライブをしてくれさえすれば、動員客数がどうであっても店側の収益は確保されています。ノルマがないということは、チケット売上の不振は、ミュージシャンと一緒に店舗も負うことになるので、店側としては大きな決断です。

新美さん

「自身もバンド活動をしている身として、一利用者として使いづらいことはしたくないんですよね。イメージとしては、自分がこの場所を提供しているというより、一人のバンドマンとして場所に関わっているという意識です。コロナの助成金も、ここにレコーディングスタジオがあれば助かるなと考え、皆が使いたいと思うような良いレコーディング機材の導入のために使いました」

地元のミュージシャンにとって使い勝手の良い場所になっているのも頷ける話です。チケットノルマ制に慣れているミュージシャンは集客にも協力的ですが、最近では「バンドを始めた時からノルマがないのが当たり前になっている世代」も出てきているそうで、「売上は結構厳しいですがノルマ制は今後も敷かない」とのこと。まさにローカルのシーンと共にある貴重なスペースであることが分かります。利用者にとって居心地が良い空間というのは、ミュージシャンに限った話ではありません。

新美さん

「音楽関係の人がやっぱり多いし、ある種のコミュニティとして機能している側面やそう認識されているイメージは確かにありますが、ある特定の人たちのためだけの拠り所にはしたくないと思っています。松本は観光客や移住者など、せっかく人の出入りが多い街なので、常連客ばかりの排他的な雰囲気にはならないように気をつけています。風通しの良さを何とか作ろうといろいろと試行錯誤です。イベント開催だけでなく、バーを開いているというのも、そのためです」

新美さんは「正直に言うとバーは売上も良くなく、ビジネスの効率としては良くない」と話しますが、この風通しの良さがあるからこそ、ちょっと誰かと話したいときなどに人々が訪れて、実際に楽しい時間を過ごすことのできる「気楽だけどディープ」な場所になっているのだと感じます。しかしながら、コロナ禍で客足が遠のいたことによって「昔よりも常連度の高い店になっている感触があり、課題に感じている」とも話します。

新美さん

「イベントでも、未知のものとの出会いを求めようという人が減っているように思います。ネームバリューがあまり重んじられないところが松本の面白さで、超ビッグネームだから人が来るわけでもなく、逆に全然知られていなくても直感でお客さんが集まってくるというようなことが以前はありました。経済的な状況が悪くなったり、感染リスクを気にかけたり、そもそも世の中が荒んできて、単純に冒険するキャパシティを皆なくしてしまっているのかもしれません」

皆で一緒に驚く瞬間

海のものとも山のものとも分からない、未知のものと出会える可能性があることが「現場の優位性」だと語る新美さんは、「どうせ現場来るんだったら逆に当てずっぽうで来たほうが面白いのに」と言います。実際に、Give me little more.では、日本語での情報がまったくないような海外のインディーズアーティストのライブも頻繁に行われています。

新美さん

「自分自身、有名アーティストの裏方をやることに生きがいを感じているわけでもないですから。もちろん予想はありつつも、ライブを見るまでは『こんなにも良いとは思わなかった!』という出会いがあるとテンションが上がりますよね。それを皆で観て、『うわー!』って驚いている瞬間が一番楽しい。レギュラーイベントの『DOPEなHOPE』も、そういう瞬間に立ち会いたくて続けている部分もあります」

『DOPEなHOPE』では、それまでにライブ経験のない人や、新しい楽器や編成に挑むミュージシャンのみが参加できる恒例イベントです。当然ながら若者や、別の形態で音楽活動を続けてきた人の参加が多いのですが、2016(平成28)年に開催された初回には、それまでにライブ活動を全くしていなかった原山聡也さんという男性がパフォーマンスを披露し、観客から大きな喝采を浴びたことが今なお語り草になっています。

新美さん

「原山さんは、音楽に詳しいのは知っていましたけど、まさか演者側になるとは思っていませんでした。告知を見て『新美くん、実は私も曲を作っていて』って。そのパフォーマンスがめちゃくちゃ良くて。『DOPEなHOPE』には、そういう普段は隠し持っているものをあらわにする力があると感じます」

原山さんはその後、勤めていた会社を退職し、「本とコーヒーとうたた寝」を提供する「books 電線の鳥」という素敵な書店を開くことになります。その人生の決断に『DOPEなHOPE』での体験が影響したのかどうかは分かりませんが、Give me little more.という場所が松本にあることが、この街に暮らす人々に新たな可能性を開く作用を及ぼしていると実感します。

松本の希望の種を育てる

松本の街も、大規模な商業施設の閉店が相次ぎ、様変わりすることが予想されますが、新美さんは「今年がターニングポイントになるかもしれない」と話します。

新美さん

「パルコの閉店などもあって、普通に考えたら街としては衰退しかねないですが、そのような状況でもなお面白そうな人やお店が松本に移ってきている流れがあって、自分の周りでは希望の種のようなものも感じます。それはまだとても小さなものですが、何か起こるとしたらこの2年くらいなんじゃないか、と。自分自身は店で手一杯なんですが、バーを通じて面白い人たちを繋ぐようなことは普段から心がけています」

ノルマ制も敷かず、利益度外視で松本のカルチャーシーンのため風通しの良い「気楽だけどディープ」な空間を作り続けている新美さん。「商売としてはシンプルで、お客さんが楽しんで通ってくれないと何もお金にならない」とのことなので、訪れたことのない人も常連客も、ぜひ通ってほしいと思います。そして、公民館のように気軽にイベントを企画してほしいとも。「手一杯」と言いながらも、「話を持ち込んでくれたら具現化したいという気持ちはずっとあります。この記事を読んでくれている人たちにも、どんどん思いつきを投げてほしい」と新美さんは続けます。Give me little more.で松本の街を面白くする「希望の種」を育ててみませんか。

取材・文:清水康介

撮影:横澤裕紀