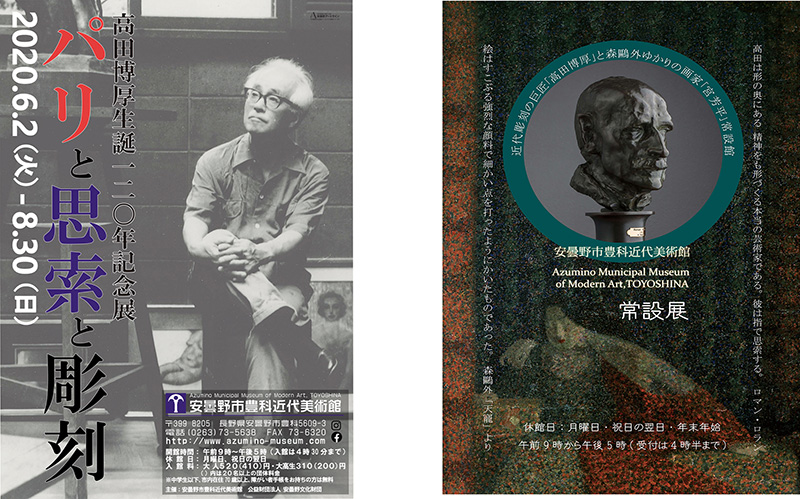

~コロナ禍からその先へ、地域の美術館の試み~安曇野市豊科近代美術館『高田博厚生誕120年記念 ―パリと思索と彫刻―』

フランスで交流があった人びとの肖像彫刻群

フランスで交流があった人びとの肖像彫刻群新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月以降、県内の多くの文化施設は休館、催しは中止や延期となりました。美術館においては、観客を招くことができなくなった展覧会の様子を映像を使って紹介したのをはじめ、リモートによるワークショップ、収蔵作品や地域の作家の紹介などSNS・インターネットを活用した発信が模索されながら行われていました。

安曇野市豊科近代美術館では、予定されていた展覧会の中止を受け、ぽっかり空いてしまった期間に急きょ新たな展覧会を企画。同美術館の顔である彫刻家・高田博厚(ひろあつ)のコレクションが全国屈指の収蔵数を誇ることから、高田とその作品に光を当て、6月の再開直後から企画展『高田博厚生誕120年記念 ―パリと思索と彫刻―』を開催しています(8月30日まで)。

通常、展覧会を構成し、展示まで進めるのには長い準備期間を要します。新型コロナウイルス感染防止対策のための行動制限などといった影響も受けながら、美術館としての活動を維持しようとするスタッフの皆さんの尽力は相当なものだったに違いありません。

館長の荒深重徳さん、展覧会を担当した学芸員の塩原理絵子さん、そして美術館を管轄する安曇野市教育委員会の三澤新弥さんにお話を伺いました。

※撮影の際、時間を限定してマスクを外していただきました。

満開のバラ園

満開のバラ園安曇野市豊科近代美術館は、約500種類・1000本以上のバラが植えられた隣接する庭園でも有名です。取材で訪れた7月、花の時期は終わっていましたが、庭園のスタッフさんが手入れをする姿を眺めながら、コロナ禍の今年の人出はどうだったのだろうとぼんやり想像してみました。バラの咲く季節は美術館にとって、その年の主要な企画を実施する時期でもあるからです。

バラの花が満開になる6月2日、安曇野市豊科近代美術館では『高田博厚生誕120年記念 ―パリと思索と彫刻―』が始まりました。“日本の近代彫刻の巨匠”高田博厚は、1992年4月に開館した同美術館の最初の収蔵作家です。高田自身は安曇野にゆかりがあるわけではありません。しかし、日本彫刻界に多大な影響を遺した高村光太郎(『智恵子抄』などで知られる詩人でもあった)の系譜に、安曇野出身の荻原碌山(ろくざん)とともに連なる彫刻家です。

安曇野市豊科近代美術館の回廊は壁がベンガラ色

安曇野市豊科近代美術館の回廊は壁がベンガラ色荒深館長

「彫刻は安曇野にとって非常に重要な文化です。地元出身の荻原碌山と比べれば、たしかに高田博厚の知名度は市民のあいだでも高くはありません。高村光太郎を中心に据えれば、時代は違いますが高田は碌山ともつながり、決して安曇野の風土にも異質な存在というわけではありません。いずれ高村を中心に碌山と高田を結びつけた展覧会も実現してみたいですね。当館の1階の回廊の壁はベンガラ色になっています。これは高田が好んだ色で、鎌倉のアトリエの壁もこの色でした。当館の建物の雰囲気といい、高田の作品を飾るのには相応しい環境だと考えています」

高田作品は美術館のポスターにも採用されている安曇野市豊科近代美術館の“顔”であり、常設展スペースで日常的に鑑賞することができます。『パリと思索と彫刻』は生誕120周年という節目にふさわしい、生誕100年時の『高田博厚のすべて』に並ぶ重要な企画展に位置づけられるものになりました。

このような厳しい状況下で、展覧会はどのような経緯で立ち上がったのでしょうか。

社会活動が制限され、美術館が休館した状況下で「私たちには何ができるのか」の思いから始まった

安曇野市豊科近代美術館では本来、この時期に『改組 新 第6回 日展安曇野展』を開催する予定でした。日展は1907(明治40)年に始まった日本最大の総合美術展覧会。いわば館にとって今年度のメインイベントだったわけです。

荒深館長

「3、4年前からお話をいただいて準備をしてきました。日展は例年11月に東京で本展があり、約3000点の作品が並びます。そのうち246点が大阪、京都、名古屋をはじめとする大都市を巡回します。ほかの開催地は県庁所在地ばかり。安曇野のような人口規模の街に巡回展が来るというのは、まず考えられないことでした。しかし安曇野在住の日本画家の方が日展の会員で、“ぜひ安曇野で”と働きかけをしてくださり、私どもも事務局と打ち合わせを重ねました。安曇野市は今年度が市制15周年だったこともあり、市長とも相談し、開催できることになりました。ところがコロナによって春の開催を見送り、8月に予定されていた展覧会に時期をずらしていただいたことで延期できることになりました。しかし大阪展が途中で休館になり、その後の金沢、長崎も中止を決めたことで、非常に残念でしたが私どもも中止を決定しました」

安曇野市の要請により、安曇野市豊科近代美術館をはじめ田淵行男記念館、飯沼飛行士記念館、穂高陶芸会館、安曇野高橋節郎記念美術館は4月11日より5月15日まで休館に入り、管轄する公益財団法人安曇野文化財団の職員も出勤を制限され、普段どおり勤務ができない状況にもなりました。

そんな状況のなかで、学芸員の塩原さんは『高田博厚生誕120年記念 ―パリと思索と彫刻―』のアイデアを提案しました。企画展がゼロから実現へと動き出した瞬間です。

荒深重徳館長

荒深重徳館長荒深館長

「コロナの影響で休館せざるを得なくなり、われわれ美術館はどういう姿勢を示したらいいのか、よくよく考えさせられましたね。オンラインで作品を積極的に紹介する方法もあった。でも私たちは、こんな時期だからこそ、待ちの姿勢ではなく、収益を度外視してでも美術館や収蔵作品の魅力を積極的に公開することが必要だと考えたのです」

塩原さん

「今年度は展示の予定がいっぱいだったのに、それが全部なくなったことで、“自分は何ができるのか”と、だれに問われたわけではありませんが、そんな気持ちになりました。高田に関してはこれまでなかなか大きな光が当てられなかったので、いいチャンスだと思ったのです。どう魅力を伝えられるか、そこはまだまだ私も未熟ですから、館長や同僚のアドバイスをいただいたり、写真撮影が上手な学芸員に紹介映像を制作してもらったり、いろいろ模索を繰り返してようやくオープンにたどり着きました」

荒深館長

「試行錯誤する時間が十分に取れればよかったのですけどね。作品をどう選び、どう展示するかについては学芸員と一緒に考え、悩みました」

安曇野市豊科近代美術館のスタッフは館長を含め7名で、そのうち学芸員は2名、学芸員補1名という構成。作品の運搬や展示を専門業者が行ったりすることもありますが、今回は時間も予算もかけられませんでした。そのため重量や形態、素材ゆえに移動や展示が難しい彫刻作品にもかかわらず、すべて学芸員の手で展示作業を行なったそうです。

塩原理絵子さん

塩原理絵子さん塩原さん

「館長には作品を一緒に運んだり、並べ直したりしていただきました。お休みの日まで連絡をして相談させていただいてしまって」

荒深館長

「学芸員は代わる代わる出勤していましたので、なかなか全員そろっての打ち合わせができませんでした。けれど、5月の連休3日間だけは私と学芸員3人がスケジュールを合わせ、集中的に準備を行いました」

塩原さん

「普段はそれぞれ担当があり、みんなで一緒に展覧会をつくり上げる機会はなかなかできないこと。休館をきっかけに、いい時間を過ごせたと感じています」

企画の提案から約1カ月、徐々に展示の規模やテーマを拡大し、今年度の新たなメインと言うにふさわしい展覧会ができ上がりました。

学芸員の仕事には、展覧会の企画とともに、収蔵作品の管理と調査研究という地道な業務があります。たとえばある作品が寄贈された場合には、制作年代や出展記録など作品の背景を調査し、美術館の収蔵作品のなかにどう位置づけるかなど、収蔵するまでの過程を踏んでいく必要があります。こうした作業の蓄積を一つひとつ重ね、それぞれの作品をどう展示するかを慎重に検討した先に、展覧会が立ち上がるわけです。『高田博厚生誕120年記念 ―パリと思索と彫刻―』はまさに、そうした作業の結晶と言えます。

“高田博厚の生涯を彫刻と文章から発見する”展覧会美術館は地域の作家とより強い関係を結ぶ必要がある

高村光太郎の肖像彫刻

高村光太郎の肖像彫刻『高田博厚生誕120年記念 ―パリと思索と彫刻―』について紹介しましょう。高田博厚は1900年、石川県生まれ(1987年没)。武者小路実篤、志賀直哉らが創刊した雑誌『白樺』を取り寄せて読むなど早熟で、哲学と語学に秀でた青年でした。18歳で上京し、彫刻家・高村光太郎らと交流を深め、その縁で白樺派文学のメンバーと出会い、翻訳などの仕事をもらいながら独学で彫刻を学びました。30歳のときに妻子を残して単身渡仏し、第二次世界大戦を挟む26年間をパリで過ごし、帰国するまで新聞記者、翻訳、著作の執筆の傍ら彫刻をつくり続けました。特徴的なのは、多くの著名人の肖像彫刻をつくったことです。

塩原さん

「高田の人生は、どこを切り取ればいいのか迷うくらい要素が多いんです。そこでまずは、高田が彫刻にどのようにこだわっていたのかを追究してみようと考えました。彼にとって肖像彫刻は、交流を深めた人物を通して自分の内面をつかむためのものだったようなのです。つまり彼は、発表することを前提に作品をつくっていたわけではないのです。そこがほかの彫刻家と一線を画しているところ。その真意をつかみたいなと」

2階の大展示室。まず目に飛び込んでくるのはこの記事の冒頭にある、高田がフランスで交流した人びとの肖像彫刻群です。扇の要の位置にある、高田の代表作、女性のトルソ《カテドラル》を囲むように、文豪ロマン・ロラン、インド独立の父マハトマ・ガンジーら著名人、高田と親交のあった女性や友人らの肖像彫刻が並んでいます。同じ空間にさまざまな人びとが配置されているのは、有名無名を問わず、だれであろうとモデルに誠実に向き合った高田の姿勢を表しています。

この空間に立った瞬間、ずらっと並ぶ“人びと”のパワーを一身に受けているような思いになりました。コロナ禍で漠然とした不安を抱えて日常を過ごす私たちに、どのように生きるべきかを問いかけられているかのようでした。

素描と彫刻のコーナーより

素描と彫刻のコーナーより 高田の素描

高田の素描塩原さん

「高田は哲学者的な思想をもつ、文筆家でもありました。幼少期から本をすごく読んでいて、その量・質ともに、当時としては相当に高度なものだったようです。語学もでき、その読書体験がフランスでも役に立ち、広い交友関係につながっています。さまざまな人間関係を読み解いていくと高田だからこそ、こうした交流が生まれたんだということが一つひとつ証明されていくようです。ロマン・ロランなどは、それでなくても取り巻きが多いはず。そういう人物に“彫刻をつくってほしい”と言わせる人間としての魅力が高田にはあったんです。彼らをモデルにつくった作品は、目線や首の傾きなどを絶妙に捉えていて、それぞれ交流して議論したからこそ表現できるものでしょう。高田自身もただ似せるためにつくっているのではないと語っているんですけど、そのへんも記念碑的な肖像彫刻とは味わいが違うところですね。交流のあった顔ぶれで作家を評価するのは本来は違うんですけど、高田に限っては重要な要素になっていると思います」

コロナ禍での展示で伝えたいこと

『高田博厚生誕120年記念 ―パリと思索と彫刻―』は、いくつかの切り口によって高田の生涯にスポットを当てた内容になっています。もちろんすべてに塩原さんの思いが込められているのですが、とりわけ“ここは”というコーナーがあります。

一つ目は、「石膏原型展示」です。石膏原型とは、最初に粘土で形をつくるところからブロンズ像として仕上げる過程で生まれる型のこと。作品ではないので、展示される機会は多くありません。今回展示されている石膏原型は、鎌倉の高田のアトリエで新たに見つかり、3月上旬に保管されていた埼玉県三郷市の鋳造工房から、塩原さんたちがもらい受けてきたものです。

塩原さん

「もちろんそのときは『パリと思索と彫刻』のことは露ほども思っていませんでした(笑)。《男のトルソ》は高田の作品のなかには2点しかありません。そのうち一つの制作の過程がわかる石膏原型が3つも出てきただけでも驚きです。石膏原型からは男性ならではの力強さの表現に相当に悩み、試行錯誤したであろうことが見て取れます。この部屋に彫刻家のお客様が足を運んで、作家の意図を想像していろいろと議論してくださっているのを聞いて、とてもうれしくなりました」

2017年には鎌倉のアトリエに残されていた2点の作品をご遺族から寄贈していただいており、知らず知らずのうちに、この展示が実現する流れができていたのかもしれません。

《男のトルソ》の3つの石膏原型

《男のトルソ》の3つの石膏原型 代表作《カテドラル》の石膏原型

代表作《カテドラル》の石膏原型もう一つは、大展示室のヨーロッパでのエピソードを紹介するコーナーに展示された《裸婦立像》(1942年)。これは2017年に寄贈された2点のうちの1点です。第二次世界大戦の影がちらつき始め、日本人作家が次々と帰国を急ぐなか、高田は頑固にフランスに残り、制作を続けました。その当時の作品は壊してしまったものが多く、《裸婦立像》は貴重な1点です。

塩原さん

「“戦争が迫っているなかでアトリエにこもって制作を続けていた”という彼の文章に大きなインパクトを感じたんです。これこそが芸術家の仕事なんじゃないかと。芸術の役割とはなんなのだろうかということと、芸術の灯が戦時下でも絶やされなかったという証として展示をしたかったんです。それは私たちが今この時期に、コロナ禍で何を考えるべきかということへの問いかけでもあります」

《裸婦立像》

《裸婦立像》中世ヨーロッパの修道院をイメージさせるロマネスク様式を模した安曇野市豊科近代美術館は、構造上、多くの窓が配置されています。開放された窓から静かにそよぎ、循環する安曇野の風を感じながら、のんびり高田博厚の世界に、そして学芸員の思いに想像をめぐらせてみてください。

安曇野市教育委員会の三澤新弥さんは、安曇野市豊科近代美術館に何度も足を運び『パリと思索と彫刻』が変化し、でき上がっていく過程を見ていらっしゃいました。今は外側から美術館を支える立場ですが、学芸員として安曇野市豊科近代美術館をはじめ、安曇野市内の美術館などに勤務した経験をお持ちの三澤さんの言葉は、地域の美術館関係者の思いと言えるのではないでしょうか。

三澤新弥さん

三澤新弥さん三澤さん

「コロナのことがあって美術館は非常に難しい時代になっていると思います。これまで、展覧会の評価はどうしても入場者数で測られてきましたが、今後は素晴らしい展覧会であっても、すし詰めで見ていただくようなことはできません。ギャラリートークやワークショップなどの企画も入場者数につながるものとして知恵を振り絞って考えられてきました。これからの時代に、今までと同じような展覧会ができるのか。都会の大きな美術館はもっと深刻で、ヨーロッパから高額で作品を借りてくるという方法ではおそらく経営が難しくなっていくでしょう。

地域の作家と展覧会をつくっていく、日常の地道な活動を形にするやり方のほうが今後はスタンダードになっていくのではないでしょうか。つまり地域とのつながりを深める作業を今まで以上に行うことが重要になります。しかも、ご覧になったお客様にワクワクしていただき、また行ってみたいと次につながるものにしなければなりません。学芸員の手腕や工夫がより問われるでしょうね」

『高田博厚生誕120年記念 ―パリと思索と彫刻―』は、日ごろの学芸員の業務の積み重ね、展覧会への熱い想いがあってこそ実現した展覧会です。三澤さんのおっしゃるような地域性を重視した美術館の試行錯誤は、きっと私たちにも、地域の、おらが美術館の魅力や個性、地元作家や独自の収蔵作品という宝を楽しみ、誇りに感じるきっかけを与えてくれることでしょう。観光において、地域の魅力を再発見する旅を提案する“マイクロツーリズム”が話題になっているように。

美術館でも検温や消毒はもちろん、鑑賞できる人数や時間を制限するなど新型コロナウイルス感染防止策が取り入れられています。それらを継続し、工夫・充実させることで、“withコロナ”のような時代であっても、扉を開け続け、常に鑑賞者を招き入れてくれる美術館が必ずや数多く生まれることでしょう。

取材:2020年7月14日

取材・文:いまいこういち(サイト・ディレクター)

撮影:清水美由紀

安曇野市豊科近代美術館

安曇野市豊科5609-3