映画館を活用して、子ども・若者の課題に向き合う~『うえだ子どもシネマクラブ』~

文化芸術を活用し、生きづらさや困難を有する子ども・若者の“居場所づくり”を進める意欲的な取り組みが上田市で始まりました。「上田映劇」「侍学園スクオーラ・今人」「アイダオ」のNPO3団体が連携し、築100年を超えるミニシアター・上田映劇で毎月1回、映画の無料上映会を実施。映画を媒介にして、地域のなかで新たな学びの場を提供することを狙いとしています。今回の特集記事では、分野の異なるNPO各団体の関係者、子どもたちを支援する方々へのインタビューから、社会課題に対して文化芸術を活用するアプローチの可能性について探っていきます。

学校に行きにくい・行かない子どもたちの新たな「居場所」として映画館を活用する『孤立を生み出さないための居場所作りの整備~コミュニティシネマの活用~』事業を2020年度より開始。

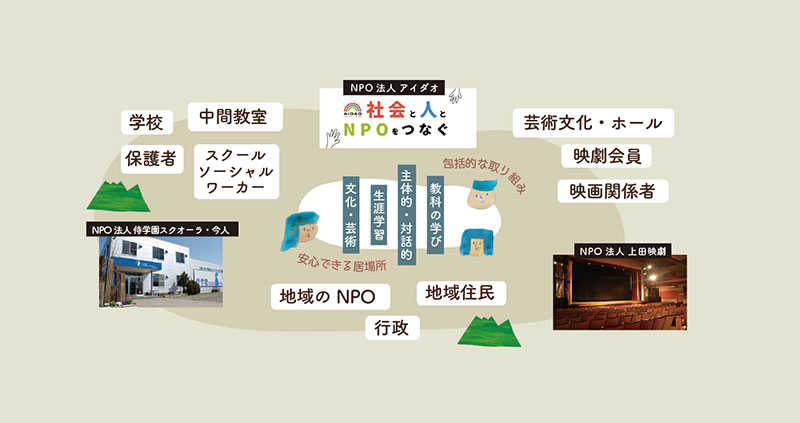

「地域にある資源」=「映画館」を活用するという新しいチャレンジを、NPOの中間支援を行うNPO法人アイダオが、若者の自立支援を行う認定NPO法人侍学園スクオーラ・今人とNPO法人上田映劇とともに、3つのNPOによる協働事業として取り組んでいる。

映画館運営、民間教育施設運営、中間支援

活動分野が違う3つのNPOが連携した経緯

上田映劇の趣きある建物は、1917年に開場した「上田劇場」に修繕を施して使われており、当時の風情をまとったままです。2011年、観客の減少と老朽化などを理由に一度は閉館となりましたが、その後有志による「上田映劇再起動プロジェクト」がスタートし、創立100周年の2017年に定期上映を再開し、復活を遂げました。現在は、NPO法人上田映劇が運営しています。

支配人を務める長岡俊平さんはこう語ります。

「NPO法人上田映劇は設立当初から、子どもからシニアまであらゆる方々が映画や文化芸術を享受する場でありたいと考えてきました。ただ普段はアート系や社会派の映画が多く、お客様の年齢層は高くなる傾向があります。子どもたちが足を運びやすい映画もなるべく上映したいと思ってはいますが、シネコンでかかるアニメなどの作品をミニシアターでやるのは条件的に難しい面もありますし、子どもたちに来てもらえる場所としてはまだ多くの課題があります」

上田映劇支配人の長岡俊平さん

上田映劇支配人の長岡俊平さん認定NPO法人侍学園スクオーラ・今人は、独自のカリキュラムを通して、子ども・若者が自ら「基本的な生きる力」を身につけることを目指す民間の教育施設、侍学園を運営しています。その本校が上田市にあります。

教頭職であり、すべての生徒の副担任でもある平形有子さんはこう語ります。

「侍学園はいわゆる不登校、ひきこもりと呼ばれる方々の自立支援を行っています。通学年数は決まっておらず、障害者手帳を持った方も含め、全員が一般就労を目指しています。現在、中学生から40代までが通っていますが、ここ数年、入学を希望する方の年齢が下がってきているのを感じています。8年前は30人の生徒のうち10代は1人のみでしたが、今は5人前後います。行き場がない人の層が低年齢化し、年齢層も広がっているのかもしれません。さまざまな事情で侍学園にも通うことができない方々もいますし、学園の通常の取り組みではカバーできない層の支援を課題として考え始めていました」

侍学園スタッフの平形有子さん

侍学園スタッフの平形有子さんこの2つのNPOの間を取り持ち、それぞれの課題を結びつけて解決できないかと考えたのが、NPO法人アイダオの直井恵さんでした。

直井さん

「アイダオは上田市など東信エリアのNPOの中間支援を目的としたNPOです。法人の立ち上げのサポート、会員を集めるための活動、情報発信、行政や企業との橋渡しなどが主な仕事です。NPOは、声を上げられない方々の代弁者として、個々で資金を集めて社会課題の解決に向けて頑張るという傾向にあります。私は中間支援を行う国際NGO(非政府組織)でインターンをした経験があるのですが、中間支援が介在することで団体同士が連携したり、行政や企業を巻き込むことで大きなうねりをつくることができる、中間支援の可能性を広げていきたいと思っているんです」

アイダオの直井恵さん

アイダオの直井恵さん『うえだ子どもシネマクラブ』は、上記のNPO3団体が連携して行う『孤立を生み出さないための居場所作りの整備~コミュニティシネマの活用~』事業の一部となっています。事業は次の3つの取り組みによって構成されています。

- 無料上映会を実施し、子どもたちの気軽な居場所として映画館を活用する『うえだ子どもシネマクラブ』(上田映劇)

- 上映会に合わせて館内のカフェで侍学園の生徒が就労体験を行い、侍学園のスタッフが一般への支援相談をするコミュニティ・カフェ(侍学園スクオーラ・今人)

- 「未来をつくる新しい学びの場」をテーマに実施するシンポジウム(アイダオ)

さらに、この事業が動き出した背景には「休眠預金等活用法」(2018年施行)がありました。これは「2009年1月1日から10年以上取り引きのない預金などを社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用する」という制度です。長野県内の民間団体には、(公財)長野県みらい基金と、愛知・岐阜・三重・静岡・長野の5県を対象エリアとする(一財)中部圏地域創造ファンドが支援金を助成しています。

その助成の枠組みを知った直井さんは、侍学園、上田映劇のスタッフとともに(一財)中部圏地域創造ファンドが掲げる助成事業のテーマ「虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、自殺など子ども・若者が抱える深刻な課題への支援」に係るNPOによる共同事業として『孤立を生み出さないための居場所作りの整備~コミュニティシネマの活用~』の計画を練り上げました。

休眠預金活用事業が、今年1年目ということもあり、申請までのスケジュールが非常にタイトでしたが、採択を受けることができました。事業を本格的に開始する前には担当教育事務所や市町村教育委員会、小中学校、中間教室(児童・生徒の学校への復帰や自立に向けて支援・相談を行う取り組み)、文化系の企業や民間施設に事業説明に訪れ、反応を受け取りながら事業を少しずつ進めていきました。

『うえだ子どもシネマクラブ』の様子

『うえだ子どもシネマクラブ』の様子『うえだ子どもシネマクラブ』を中心に紡がれた新たなネットワーク

このNPO3団体はそれぞれ異なる内容、別の組織とスタッフで活動していますが、いずれも、長岡秀貴氏が理事長を務めています。長岡理事長の子どもたちの居場所づくりに対する考えが直井さんと共有されたことで、助成の要件であったNPO3団体の連携がスムーズに進んでいったそうです。

直井さん

「長岡理事長とよく話したのは、侍学園に入学してくる中学生が増えるなかで、小学生以下の子どもたちにどう向き合うか、という新たな課題に対処しなければということです。その時に“文化的貧困”というキーワードが出てきました。たとえば生活保護を受ける家庭にとって劇場で映画や演劇や音楽を鑑賞することは容易ではありません。けれど文化芸術には社会との接点をつくる働きがあり、自由な表現を許容する余白があります。そこでひきこもりを含めた子どもたちへの支援として上映会を実施し、映画館に来てもらうのはどうか、と考えたわけです」

“SAMU cafe”と名づけられたコミュニティカフェの様子

“SAMU cafe”と名づけられたコミュニティカフェの様子『うえだ子どもシネマクラブ』では8月から11月までに、4作品が上映されました(11月の取材時点)。

戦時下の日常を生きる少女の想いを描いた長編アニメ『この世界の片隅に』、思春期の少女の揺れる感情と韓国の社会情勢が交錯する『はちどり』、タリバン政権下のアフガニスタンで過酷な日常を生き抜こうとする少女を描いた海外アニメ『ブレッドウィナー』、イタリアのシチリア島の小さな村の映画館を舞台に少年と映写技師の交流を描いた『ニュー・シネマ・パラダイス』です。

『ブレッドウィナー』ではオンラインによる監督のトーク、『ニュー・シネマ・パラダイス』では映写室へのバックステージツアーという工夫も取り入れられました。

上映会には、小・中学生のお子さん、その親御さんに加え、支援者の方々、侍学園の生徒やスタッフなどが訪れています。東信地区の私立通信制高校の先生と生徒がバスで駆けつけたこともありました。

直井さん

「こちらが突然“映画を見に来ませんか”と言ったとしても、子どもたちは来られないので、どうしたら足を運んでもらえるかをスクールソーシャルワーカーの方や支援団体の方々、周辺市町村の教育委員会などにも相談をしています。本当に感謝しているのは、東信エリアの小中学校でも上映会のチラシを配ってくださっていることです。『シネマクラブ』は、上映会が学校や家庭以外の新たな居場所になる可能性があると、期待してくださっている皆さんの協力があって成り立っています」

上映会でコミュニティ・カフェを開催している平形さんからは、また別のポイントについて聞くことができました。

平形さん

「お子さんが映画を見ている間にコミュニティ・カフェで保護者から支援相談を受けるのも私の役割です。ひきこもり以外にもいろいろなサポートをしていますが、カフェで就労体験している生徒の話を聞きたいという要望もいただいています。この事業は、地域の支援を必要としている方、支援者の方々との情報共有の機会となっています。そういう意味では『シネマクラブ』は子どもを対象にしつつも、親御さんや支援者など大人の窓口にもなっているところが大きなポイントだと感じています」

子ども・若者の支援者から見た文化芸術の役割と可能性

「長野県東信子ども・若者サポートネット」「若者サポートステーション・シナノ」の相談員で、侍学園のスタッフとしても活動している宮尾彰さんにもお話を伺いました。宮尾さんは、これまで困難を有する若者や障がい者の支援に携わり、行政から民間まで、教育・福祉分野ほかさまざまな関係者と課題にあたってきました。その経験やネットワークを直井さんと共有し、助言や提案をされています。

宮尾さん

「どんな支援制度でも、行政が設計した制度の枠組みによって多くの方々を助けることができる一方で、残念ながらその枠にフィットしない層も生まれてきます。そしてその方々にも支援の糸口は必要です。ただ、そこで支援者が良かれと思って場をお膳立てしてしまうと機能しない。当事者が自発的に“面白そうだから来た”と言えるような日常性のある場が求められているんです。

その意味で『シネマクラブ』にはポテンシャルを感じています。映画はパーソナルにスクリーンに向き合いつつも、大勢と一緒に観るという共同性があります。同じ映画を観て感情や感想を共有することができる。これが非常に有効です。最近学校のカリキュラムから除外されつつある、文化芸術がつくる場や機会の重要さ、あるいは有用さが改めて感じられてきています」

子どもや若者を支援されている宮尾彰さん

子どもや若者を支援されている宮尾彰さん宮尾さんは、続けてこの事業で生まれ始めている新しい展開について、少し力を込めて語ってくださいました。

宮尾さん

「何人もの支援者が面会に訪ねても、なかなか会えなかった女の子が、上映会のことを伝えたら映画館まで来てくれて、初めて顔を合わせて“はじめまして”“会いたかったです”と言葉が交わされるということが起きました。

ひきこもりをしている子たちは基本的に支援者の誘いを最初は拒みますし、付き合いでは動かないんですね。つまり『シネマクラブ』にはその子が“行きたい”と思える空気、隙間があったということです。今、地域の支援者の皆さんは、この場で何かできそうだ、ここを活用してドラマを起こせる、という発見や手応えを感じていると思いますよ」

最後に、この事業を立ち上げたNPO3団体の方々に、近い将来に期待していることを伺いました。

平形さん

「映画と出会うことで、子どもたちに価値観を広げてほしいんです。侍学園の生徒を見ていても、自分の狭い価値観に固執してかえって周囲とぶつかり、生きづらくなってしまっていることがあります。ほかの人の人生や考え方を自分と置き換えて見られる映画や演劇は、さまざまな価値観に出会えるとても良いツールです。今は子どもたちを対象にして開催していますが、親御さんや障がいを持つ方に向けた上映会など新たな場所づくり、きっかけづくりができるかもしれません」

長岡さん

「今はまだまだ小さい活動ですけど、スマートフォンやYouTubeが当たり前の世代であるお子さんたちに、大きなスクリーンで見る映画の魅力を知ってほしいですね。『シネマクラブ』を入口に、ほかの映画と出会ったり、その先の社会とつながるきっかけをつくることができればと思っています」

直井さん

「映画館だけではなく、劇場や図書館、本屋さんでもいい、子どもたちが気楽に過ごせる場所が増えることは、地域が本来の役割を取り戻すことにつながると思うんです。昔は街に余白があり、大概の人を受け入れる懐の大きさがあったような気がします。まずは“平日に子どもが映画館にいてもいいじゃないか”というような、おおらかな空気を広げていきたいと思います」

現在、子どもたちが置かれた環境は多様化・複雑化し、そこから引き起こされる文化格差や“文化的貧困”といった状況が全国で課題とされています。社会生活を営むうえで困難を有する子どもたちへの支援は、教育、福祉、医療などさまざまな分野にかかわるため、長野県では、次代を担う子ども・若者を社会全体で支え、市町村や県民の皆さんと協働する取り組みを総合的に行っています。今回の事業でもスクールソーシャルワーカーや支援団体の方々、県の取り組みである「長野県子ども・若者サポートネット」などとの連携が素地となっています。

地域社会の中で支援を必要とする人たちが支援者とつながる場として、文化芸術がインクルーシブ(包括的=孤立、排除を回避し、護(まも)る)な機能を発揮して、課題を乗り越えていく一助となること、そしてそれが定着していくことを期待してやみません。

次回の『うえだシネマクラブ』は2月22日(月)、『アイヌモシリ』(福永壮志監督)を予定しています。

取材・文:いまいこういち(サイト・ディレクター)・野村政之

撮影:直井保彦

撮影協力:重澤珈琲

スクールソーシャルワーカー 松井絢子さん

『うえだ子どもシネマクラブ』へは、学校に行きづらい、行けないお子さんにお声がけしています。学校ではない場所で気分転換、外出するきっかけにしていただければとの考えからです。そうした子たちは学校に通えない自分を責めてしまい、「学校に通っている時間なのにどうしたの?」と誰かに言われるのでは、と考えて、家から出られないという悪循環にあります。

『シネマクラブ』の活動が始まったことは小中学校ではすでに浸透していて、安心して参加できるようです。途中で帰ってもいいし、興味がなければ来なくてもいいというあり方が安心感につながっているのかもしれません。

11月の『ニュー・シネマ・パラダイス』には小学生のお子さんと行きましたが、すごく一生懸命に見ていました。観終わった後に晴れ晴れとした表情で、楽しそうに「また行こうね」と約束して別れました。その「また行きたい」と思える場所があることは非常にいいことだと思います。そこでエネルギーをためることで、学校に想いが向かう場合もありますから。

もし可能なら映画館のお仕事を体験できる、手伝える機会をつくっていただけたらと思っています。家の中だけで過ごすお子さんは、何か役に立ったり褒められたり自分を肯定する機会が少ないんです。新型コロナウイルス感染症が収まってきたら、映画を観た後で皆さんと話ができる機会などあるのもいいなあという期待があります。

ふれあい課動物介在活動コーディネーター 續木奏絵さん

ハローアニマルの場合は動物、『シネマクラブ』の場合は映画ですが、お子さんたちにとってはどちらも家庭内に留まらない、一歩外に出るきっかけになる場所です。親子で参加してくださったお子さんの中には、後日、「お母さんと帰り道に映画の話で盛り上がったよ」なんて話してくれる子もいます。そういう対話の機会が生まれているのはとても貴重なことなんですね。

またこんなことがありました。『ブレッドウィナー』の時に、「悲しそうな内容だから行かれなかった」というお子さんがいました。その言葉の後に「自分も(困難から)逃げているのかも」とポツリと言ったんです。お子さん自身の中で、行こうと思ったけれど行かれなかったことで何か気がついたことがあったのかもしれません。映画館へ行ったからこそ心が動くことはあるけれども、行けなかったことで変化が起きることもあるんです。私たちはそういう変化をキャッチしていく必要があると改めて感じる機会になりました。